2025年9月16日

ど~も。うさノリブログです。

Amazon S3とは?

「Amazon S3」は「アマゾン エスリー」と呼びます。

これは「Amazon Simple Storage Service

(シンプル ストレージ サービス)」の略で、

“バックアップってどうやれば安全かな?”

“大量のデータをどこに保存したらいいの?”

AWS初心者のあなたに、「Amazon S3」の

仕組み・メリット・注意点を、図解と例え話で

わかりやすくお伝えします。

この記事を読み終えれば、

「どんなときにS3を使えばいいか」

もスッと理解できます。

クラウドストレージとは?借り物倉庫と一戸建て保管の違い

オンプレミスとクラウドの比較

オンプレミスは、自社でサーバーを

購入・設置してデータを保管する方式で、

自由度は高いものの、初期投資や維持費が大きく、

障害時の対応も自分たちで行う必要があります。

これに対しクラウドストレージ(Amazon S3など)は、

インターネット経由で必要な容量をすぐに借りられる

「レンタル倉庫」のような仕組みで、初期費用が安く、

利用開始もスピーディーです。

オンプレでは容量拡張にハードの購入が必要ですが、

クラウドならクリック一つで拡張可能です。

さらにクラウドは複数拠点でデータを冗長化して保存しており、

可用性も非常に高いのが特徴です。

ただし、クラウドはインターネット環境に依存し、

利用料は従量課金制のため使い方次第でコストが変動します。

総合すると、オンプレは完全なコントロールと独自要件に

強みがあり、クラウドは柔軟性とスピードに優れています。

Amazon S3のメリット

1.容量無制限に近く保存できる

- Amazon S3は、理論上ほぼ無制限の

容量を使えるクラウドストレージです。

写真や動画などの大容量データも、

ハードディスクの残り容量を気にせず保存できます。

利用者は「必要な分だけ倉庫を借りる」感覚で、

いつでもデータを追加できるのが特徴です。

2.いつでもどこでも取り出せる

- Amazon S3はインターネット経由で利用できるため、

家でも会社でも、世界中のどこからでもデータに

アクセスできます。

スマホやPCから簡単に利用でき、

出張先や海外でも同じように取り出せます。

まさに「どこにいても同じ倉庫に入れる」

感覚でデータを扱えるのが魅力です。

3.高い堅牢性・セキュリティ

- Amazon S3は、複数のデータセンターに

自動でコピーを保存するため、

災害や障害が発生してもデータが

失われにくい仕組みです。

また、データは暗号化され、アクセス権限も

細かく設定できるため、高いセキュリティが

確保されています。

まるで「頑丈な金庫付きの巨大倉庫」に

大切な荷物を保管するような安心感があります。

Amazon S3のデメリットと対策

1.料金が予測しづらい

- S3は従量課金制で「保存した容量」「アクセスの回数」

「データ転送量」に応じて料金が発生します。

一見安そうに見えても、大量のファイルを保存したり

頻繁に操作すると、思ったより高額になることがあります。

💡 例え話

携帯のパケット通信と同じで、ちょっと

使っているつもりが、翌月の請求書を見て驚くイメージです。

👉 対策 - AWS BudgetsやCost Explorerで利用状況をモニタリングする

- 不要なデータを自動削除する「ライフサイクルルール」を設定する

2.頻繁な取り出しでコスト増

- S3の料金は保存だけでなく「データを取り出す回数」

にも影響します。

特に低コストの「Glacier」や「Infrequent Access」

を使うと、頻繁に取り出すほど割高になってしまいます。

💡 例え話

安い倉庫を借りたけれど、荷物を出すたびに

「手数料」がかかるイメージです。

👉 対策 - 「よく使うデータ」はStandardに置く

- 「めったに使わないデータ」だけをIAやGlacierに保存する

- 利用頻度に応じてストレージクラスを正しく使い分ける

3.整合性管理は自分次第

- S3は高い可用性を持っていますが、ファイルの

バージョン管理や整理は利用者に任されています。

複数人で使うとデータが上書きされたり、

どのバージョンが最新か分からなくなることもあります。

💡 例え話

大きな倉庫にみんなが勝手に荷物を置くと、

どれが最新か分からなくなるイメージです。

👉 対策 - バージョニングを有効化して、古いファイルも残せるようにする

- IAMポリシーでアクセス権限を正しく設定する

- フォルダ構成や命名ルールをチームで統一する

Amazon S3の使い方

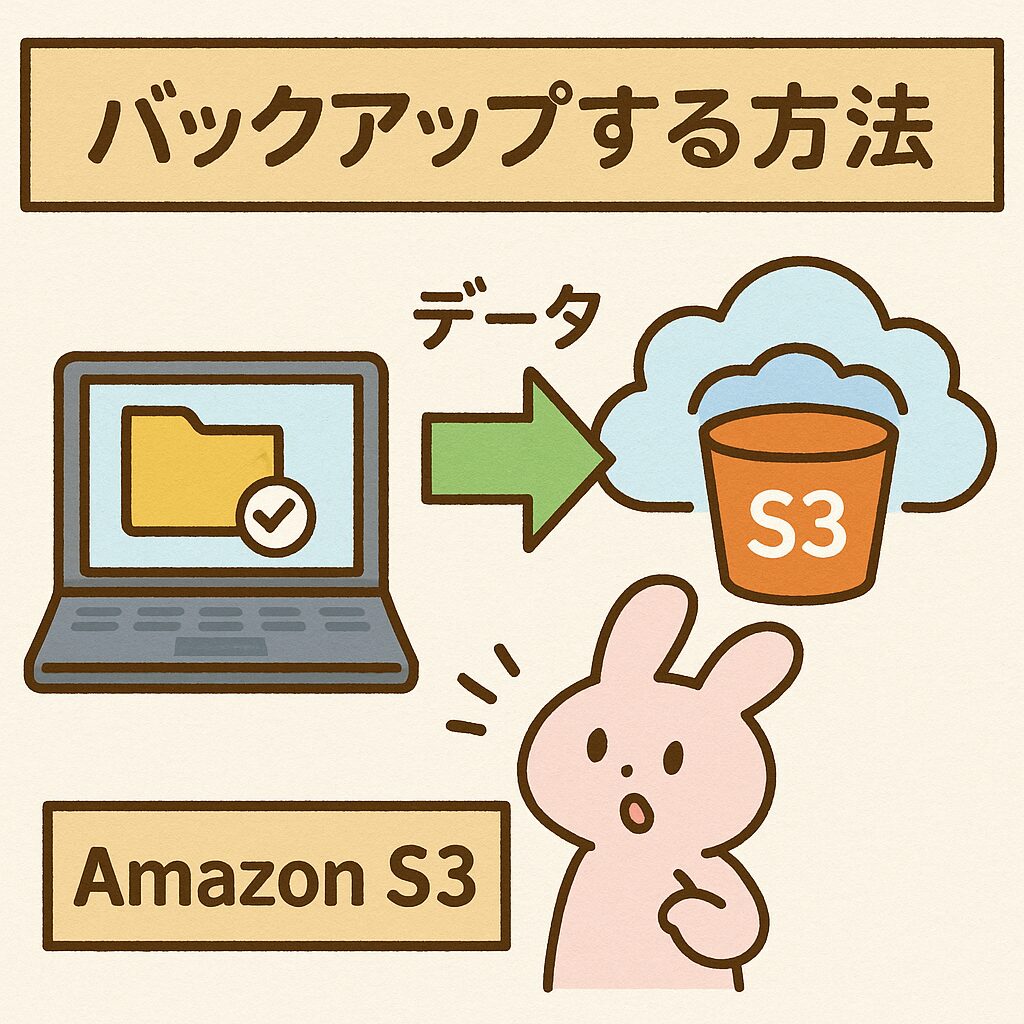

●バックアップする方法

Amazon S3は、データのバックアップ先としてとても便利です。

パソコンやサーバーに保存している重要なファイルを、

定期的にS3へコピーしておくことで、万が一端末が壊れても安心です。

さらに「ライフサイクルルール」を設定すれば、

古いバックアップデータを自動でアーカイブや削除できるので、

コストを抑えつつ効率的にバックアップ運用が可能です。

●写真・動画の長期保存

大容量データの保管にもS3は最適です。旅行の写真や

撮影した動画など、容量の大きいファイルをHDDに

置いておくと容量不足や故障リスクがありますが、

S3ならその心配はありません。

特に「Glacier」などの低コストストレージクラスを使えば、

長期保存に向いていて料金も安く抑えられます。

まさに「思い出のアルバムを安全な金庫に入れる」

イメージで利用できます。

●データ共有の仕組み

S3に保存したファイルは、アクセス権限を細かく

設定することで、他の人と簡単に共有できます。

特定の相手にだけURLリンクを発行して見せることも

できるし、公開設定にすれば世界中の誰でもアクセス可能です。

また、社内プロジェクトでの共同利用や、

Webサイトの静的コンテンツ(画像・動画・HTMLファイルなど)

の配信にも活用できます。

つまり「倉庫の鍵を持つ人だけが入れる」

「合鍵を渡せば一緒に使える」仕組みだと考えるとわかりやすいです。

Amazon S3の主な料金構成

Amazon S3の料金は大きく分けて 3つの要素 で決まります。

・1つ目は「保存するデータ容量」で、ギガバイト単位で課金されます。

・2つ目は「リクエスト回数」で、ファイルをアップロード・

ダウンロード・一覧表示する操作に応じて費用が発生します。

・3つ目は「データ転送量」で、S3からインターネットへデータを

取り出すときに課金されます。

つまり「どれだけの量を置いているか」「どれだけ出し入れするか」

「どこに転送するか」で料金が変動する仕組みです。

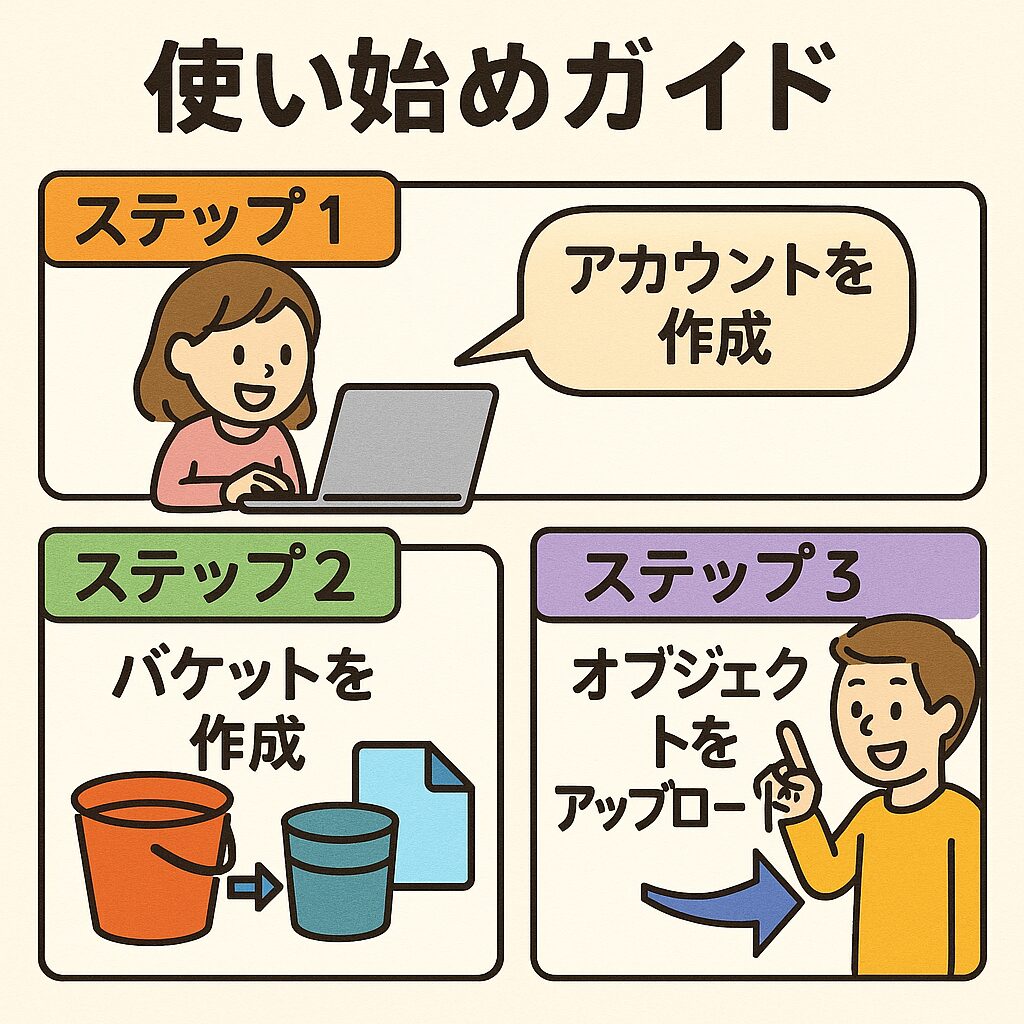

Amazon S3の使い始めガイド

Amazon S3を使い始めるのはとても簡単です。

まずAWSにサインインして「S3サービス」を選びます。

次に「バケット」という入れ物を作成し、名前とリージョンを決めます。

その後、保存したいファイルをドラッグ&ドロップで

アップロードすれば完了です。

わずか数分で、自分専用のクラウド倉庫にデータを

保存できるようになります。

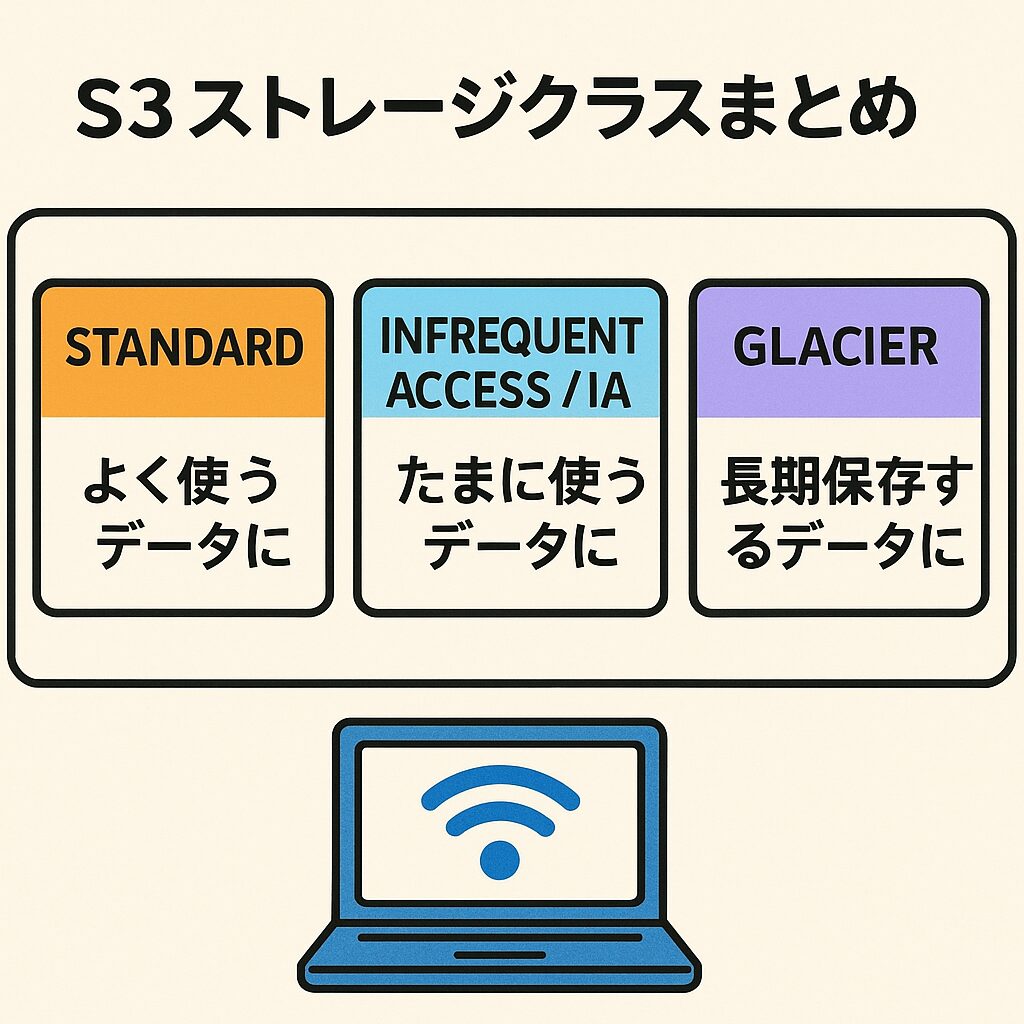

S3ストレージクラスまとめ

Amazon S3には、利用シーンに応じて選べる複数の

「ストレージクラス」があります。

普段よく使うデータにはStandard、たまにしか

使わないデータにはInfrequent Access(IA)、

ほとんど使わず長期保存したいデータにはGlacierを

選ぶのが基本です。

これらをうまく使い分けることで、

必要なときに必要なデータへアクセスでき、

同時にコストも最適化できます。

まとめ

Amazon S3は「クラウド上の巨大な倉庫」のような

サービスで、オンプレと違い必要な分だけ借りられます。

メリットは、容量無制限に近く保存でき、世界中どこからでも

アクセスでき、さらに高い堅牢性とセキュリティがある点です。

一方でデメリットは、料金の予測が難しい、頻繁な取り出しで

コスト増、整合性管理は利用者次第という点です。

使い方としては、バックアップ保存、大容量の写真・動画の

長期保管、データ共有に適しています。

料金は「保存容量」「リクエスト回数」「データ転送量」の

3つで決まります。

始め方は、AWSにサインインし、バケットを作成し、

ファイルをアップロードするだけ。

さらにS3には用途に応じて選べる

ストレージクラス(Standard・IA・Glacier)があり、

使い分けでコスト最適化が可能です。

以上!今回はここまで!

コメント